Diagnostische Verfahren: Methoden und Instrumente zur Feststellung von sonderpädagogischem Förderbedarf

Im förderdiagnostischen Prozess werden diagnostische Methoden und Instrumente sowohl zur Gewinnung anamnestischer Daten als auch zur Beantwortung und Überprüfung der aufgestellten individualdiagnostischen Fragestellungen und Hypothesen eingesetzt (vgl. Breitenbach 2020, S. 77 f.). Die Methodenauswahl wird dabei stets von der jeweiligen Fragestellung bestimmt und macht eine vielfältige sowie fundierte Methodenkenntnis und Anwendungssicherheit der sonderpädagogischen Diagnostiklehrkräfte unabdingbar.

Da sich sonderpädagogischer Förderbedarf nicht allein von schulfachbezogenen Anforderungen her bestimmen lässt, müssen über die Schule hinaus auch das Umfeld des Kindes/des Jugendlichen, dessen individuelle Fähigkeiten, Interessen und Ressourcen gleichermaßen Berücksichtigung finden. Handlungsleitend ist demnach die

»mehrperspektivische Erkundung der Bedürfnisse des […] Kindes in seinen konkreten sozialen und institutionellen Bezugssystemen« (Bundschuh 2019, S. 358).

Um gemäß dieser Zielstellung Erkenntnisse zu gewinnen, kommen für eine Kind-Umfeld-Analyse verschiedene diagnostische Verfahren und Methoden zum Tragen. In der Literatur wird zwischen informellen und formellen Verfahren der pädagogischen Diagnostik unterschieden.

Da informelle Verfahren ausgewählte psychometrische Gütekriterien – wie die Standardisierung – mehr oder weniger gut erfüllen, hängen sie hinsichtlich der Konstruktion, der Auswahl und der Interpretation der gewonnenen Daten mehr von der subjektiven Einschätzung und den Kompetenzen der diagnostizierenden Person ab. Sie sollen förderrelevante Informationen liefern und sich weniger auf »sozialnormierte Untersuchungsergebnisse und Aussagen« (Breitenbach 2014, S. 113) stützen. Zu den informellen Verfahren im Sinne einer qualitativen Diagnostik gehören Beobachtungen, qualitative Analysen, Soziometrie, diagnostische Gespräche und informelle Prüfverfahren.

Zu den formellen Verfahren zählen standardisierte und normierte Testverfahren sowie Screeningverfahren. Sie fußen auf einer theoretischen Grundlage, beispielsweise Entwicklungs- oder Kompetenzmodellen. Die Konstruktion, die Durchführung und die Auswertung des Tests sollten im höchstmöglichen Maße die Gütekriterien Reliabilität, Objektivität und Validität erfüllen. Ziel ist es, eine quantitative Aussage über die Ausprägung eines Persönlichkeitsmerkmals zu treffen, indem man den individuell ermittelten Wert für die Schülerin oder den Schüler mit den Werten einer Normstichprobe vergleicht. Auf diese Weise können beispielsweise Abweichungen von einer Altersnorm erfasst werden.

Eine Verbindung unterschiedlicher Verfahren und Methoden ermöglicht einen umfassenden Blick auf die Fähigkeiten, Leistungen und Bedarfe des Kindes oder Jugendlichen und regt gleichzeitig zur verstärkten Kooperation der unterschiedlichen am förderdiagnostischen Prozess beteiligten Fachkräfte an.

Die Dokumentation der Ergebnisse von eingesetzten informellen und formellen Verfahren erfolgt zu jedem einzelnen standardisierten und nicht-standardisierten Verfahren. So werden die Ergebnisse standardisierter Verfahren in Skalierungen wie T-Werten, Prozenträngen, IQ-Werten unter Nutzung der Manuale tabellarisch dokumentiert. Informelle Verfahren werden u. a. durch Zusammenfassungen von Beobachtungsprotokollen, Gesprächsprotokollen mit Leitfaden, Fehleranalysekategorien und -typisierungen dokumentiert. Zusätzlich werden Störungen, Beobachtungen während des Verfahrenseinsatzes und weitere Einflussvariablen protokolliert und dokumentiert (vgl. Meyer & Jansen 2016, S. 150 ff.).

Informelle Verfahren

Die Verhaltensbeobachtung stellt eine bedeutsame, »wenn nicht die wichtigste förderdiagnostische Methode« (Breitenbach 2020, S. 92) dar. Tatsächlich gehört das Beobachten für Lehrkräfte zum Alltag. Diese Alltäglichkeit erweckt den Anschein, als seien Beobachtungen selbstverständlich. Im diagnostischen Sinne ist es aber »eine zu lehrende und lernende Methode« (Kany & Schöler 2009, S. 78). Deshalb unterscheidet man grundsätzlich zwischen Alltagsbeobachtungen, unsystematischen und systematischen Verhaltensbeobachtungen. Alltagsbeobachtung geschieht beiläufig und nicht zielgerichtet. Sie ist offen gestaltet, kann aber Teil des diagnostischen Prozesses sein, zum Beispiel bei der Recherche von Alltagsgeschehnissen von Bezugspersonen. Alltagsbeobachtungen können Informationen über beobachtete Situationen liefern, wenn subjektive Sichtweisen und Erinnerungen reflektiert werden.

- Unsystematische Verhaltensbeobachtung ist der systematischen Beobachtung vorgeschaltet und eignet sich vorwiegend zum Auffinden und Generieren von Hypothesen mit Blick auf diagnostische Fragestellungen (vgl. Breitenbach 2020, S. 95). Es werden keine vorher festgelegten Beobachtungskategorien zugrunde gelegt, auch die Wahl des Beobachtungszeitpunktes und -ortes erfolgt spontan und eher zufällig. Die protokollierten Beobachtungen werden dann im gemeinsamen Gespräch mit den am Prozess beteiligten Personen präzisiert und geben unter Umständen Anlass zu einer systematischen Verhaltensbeobachtung (vgl. Breitenbach 2020, S. 167).

- Die systematische Verhaltensbeobachtung dient der Generierung und Bearbeitung von Hypothesen. Sie wird zur zielgerichteten Informationsgewinnung eingesetzt, indem sie auf einen spezifischen Beobachtungsinhalt ausgerichtet ist. Sie muss festgelegten Standards gerecht werden. Dazu gehört, dass die Beobachtungsergebnisse eindeutig kommunizierbar und überprüfbar sein müssen. Zudem muss ein hohes Maß an Objektivierung gewährleistet sein, um zwischen der Beschreibung und der Interpretation klar trennen zu können (vgl. Heimlich et al. 2014, S. 22).

Die systematische Verhaltensbeobachtung als professionelle diagnostische Methode bedarf einer präzisen Vorbereitung und ist demnach wesentlich aufwändiger als die unsystematische. So müssen Diagnostiklehrkräfte bereits im Vorfeld konkret festlegen, was Beobachtungsgegenstand sein soll, wie dieser erfasst wird und welche Ziele mit der Beobachtung verfolgt werden (vgl. Kany & Schöler 2009, S. 78 f.). Die Beobachtungen müssen überprüfbar und wiederholbar sein. Daher bietet es sich an, diese in einem Protokoll festzuhalten. Zusätzlich sind konkrete zeitliche und situative Rahmenbedingungen im Vorfeld der Durchführung zu berücksichtigen.

Bei der systematischen Verhaltensbeobachtung kann zudem zwischen offener und geschlossener Beobachtung differenziert werden. Dabei gehen offene Beobachtungen geschlossenen voraus und sind Voraussetzung für das Gewinnen von Verhaltenskategorien.

- In offenen Beobachtungen werden Verhaltensweisen, Interaktionen und soziale Situationen deskriptiv erfasst, um individuelles Verhalten im Kontext beschreiben zu können. Diese Gelegenheitsbeobachtungen können frei oder inhaltsgebunden erfolgen. Das beobachtete Verhalten wird konkret und eindeutig versprachlicht, indem ausschließlich die beobachtete Tätigkeit benannt wird. Die beobachteten Verhaltensweisen können dann in Beobachtungskategorien (bspw. melden, dazwischenreden, aus dem Fenster schauen) eingeteilt werden.

- Daran anschließend können in geschlossenen Beobachtungen Auftretenshäufigkeit und Intensität des beobachteten Verhaltens quantifiziert, d. h. »gemessen” werden. Dabei wird in kurzen Zeitfrequenzen (ca. fünf Minuten) jeweils das Auftreten oder Nichtauftreten einer definierten Beobachtungskategorie erfasst, so dass eine objektivierte, quantifizierte Aussage gewonnen werden kann. Der situative Kontext wird dabei nicht erfasst. Noch nicht kategorisiertes Verhalten muss neu kategorisiert oder Kategorien modifiziert werden. Zu beachten ist zum einen, dass Beobachtungskategorien Verhalten von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften fokussieren können. Zum anderen muss darauf geachtet werden, dass Beobachtungskategorien sowohl auffälliges als auch prosoziales Verhalten einschließen.

Die qualitative Analyse von Produkten der Kinder oder Jugendlichen mit dem Ziel der Feststellung von Schritten des Kompetenzerwerbs, von bevorzugten (und vernachlässigten) Strategien, die sich in bestimmten Problemlöse- und Problembewältigungsmustern äußern, kann differenzierte diagnostische Einsichten ermöglichen, die weit über eine einfache Zuordnung (etwa: richtig-falsch, auffällig-unauffällig) hinausgehen. Dabei werden die Prozesse oder aber meist die Ergebnisse der Produktionen analysiert. Als Analysematerial dienen im Unterrichtsalltag oder auch im diagnostischen Prozess gewonnene Schreibproben (bspw. geschriebene längere Texte, Arbeitshefte und Klassenarbeiten), Vorlesesituationen, aufgeschriebene oder mündlich erklärte Rechenwegen (z. B. in Rechenkonferenzen) sowie aus dialogischen oder monologischen Situationen gewonnene Spontansprachproduktionen (vgl. Breitenbach 2020, S. 87 f.). Hochstrukturierte Verfahren, wie manche computerbasierte Rechtschreibtests, liefern automatisch generierte qualitative Analysen. Niedrig strukturierte Verfahren, die mit frei im Unterrichtsalltag gewonnenem Material arbeiten, setzen allerdings ein hohes Fachwissen (bspw. Kenntnisse zur typischen Entwicklungslogik einer Leistung), hohes Können (bspw. ein flexibler Einsatz des Wissens in der komplexen Unterrichtssituation) und diagnostische Erfahrung (bspw. Einschätzung der Repräsentativität des Analysematerials) voraus (vgl. Löffler & Heil, 2021).

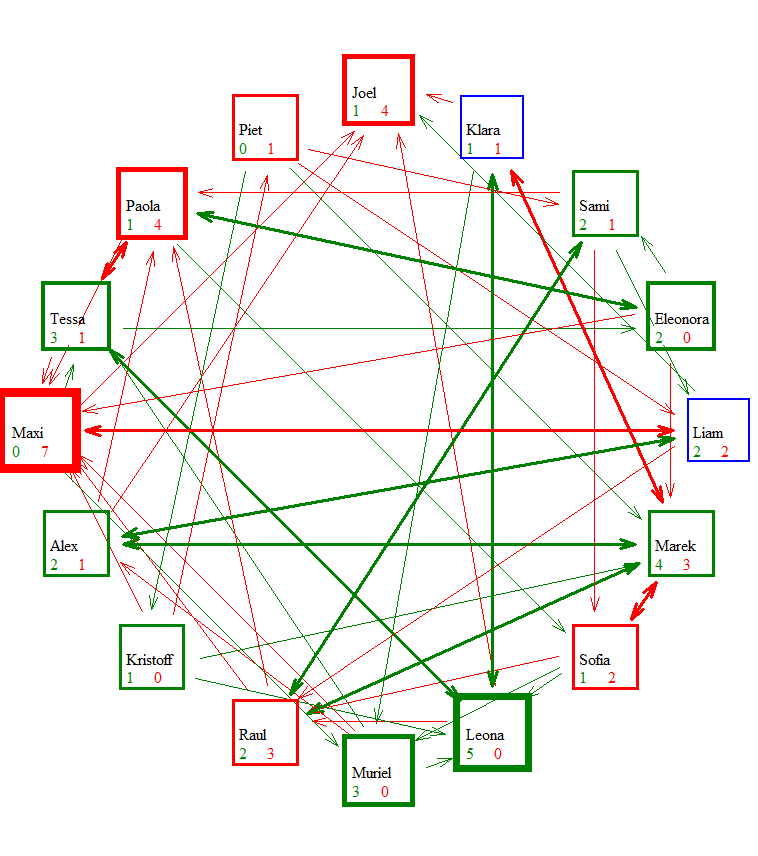

Die Soziometrie konzentriert sich auf zwischenmenschliche Beziehungen in einer sozialen Gruppe, bspw. in einer Schulklasse. Sie »bietet die Möglichkeit, soziale und kommunikative Gruppenstrukturen zu erfassen und abzubilden« (Breitenbach 2014, S. 99). Dafür bietet sich ein dreiphasiges Vorgehen an:

- In der Phase der Datenerhebung werden Schülerinnen und Schüler einer sozialen Gruppe beispielsweise einzeln und vertraulich (schriftlich oder mündlich) gefragt, neben wem sie am liebsten sitzen möchten und welche anderen Kinder bzw. Jugendlichen dieser Gruppe sie zu einem Projekt einladen würden. Neben positiven können auch negative Nennungen eingeholt werden, bspw. neben wem die Kinder bzw. Jugendlichen eher nicht sitzen möchten.

- In der Darstellungsphase erstellen Diagnostikerinnen und Diagnostiker basierend auf diesen Daten ein Soziogramm. In diesem sind die Namen der Kinder bzw. Jugendlichen festgehalten und mithilfe von Pfeilen zwischen den Namen wird die jeweilige sozial positive und/oder negative Beziehungsstruktur dargestellt.

- Die Phase der Interpretation und Auswertung wird dafür genutzt, wichtige diagnostische Informationen aus dem Soziogramm zu filtern. So kann die grafische Darstellung beispielsweise zeigen, welches Kind bzw. welcher Jugendlicher die wenigsten oder meisten Nennungen bekam. Außerdem wird erkennbar, ob sich bestimmte Lernende gegenseitig genannt haben und sich somit Wechselbeziehungen in der großen sozialen Gruppe bilden (vgl. Breitenbach 2014, S. 99 f.).

Das Soziogramm gibt Aufschluss darüber, welche Kinder oder Jugendlichen in der Gruppe besonders oder wenig anerkannt sind. Ist ein Kind bzw. Jugendlicher selten, gar nicht positiv oder negativ genannt worden, kann dies ein Hinweis dafür sein, »dass die Ablehnung […] zu erheblichen Beeinträchtigungen seiner Entwicklung führt« (Breitenbach 2014, S. 101). Zeigt das Soziogramm positive Beziehungen eines Kindes bzw. Jugendlichen, so können diese sozialen Strukturen in der Förderung genutzt werden.

Um relevante Informationen im Sinne der Kind-Umfeld-Analyse zu erheben, sind strukturierte Gespräche mit den am Diagnostik- und Förderprozess beteiligten Personen notwendig und grundlegend. Die Durchführung eines diagnostischen Gesprächs setzt eine kompetente non-direktive Gesprächsführung voraus. Authentisches Auftreten, das Schaffen einer angenehmen Gesprächssituation und das Nutzen von paraverbalen und nonverbalen Kommunikationstechniken sind wichtige Voraussetzungen für das Gelingen (vgl. Heimlich et al. 2014, S. 24).

Breitenbach (2020) unterscheidet drei unterschiedliche Formen von diagnostischen Gesprächen: Anamnese, Exploration und Interview. Alle drei Gesprächsformen werden nach methodischen Regeln durchgeführt.

- Im Anamnesegespräch werden relevante biografische Informationen bezüglich der Lern- und Entwicklungsgeschichte des Kindes oder Jugendlichen chronologisch erfragt. Auch auf die Vorgeschichte der aktuellen Problemsituation wird Bezug genommen (vgl. Breitenbach 2020, S. 78).

- Das Explorationsgespräch bezieht sich vordergründig auf die Erkundung der aktuellen individuellen Lern- und Lebenssituation des Kindes oder Jugendlichen. Es verfolgt außerdem das Ziel, die Problemsituation herauszuarbeiten und zu spezifizieren. Dabei werden die Gesprächsinhalte weniger vorgegeben, sondern von der befragten Person selbst bestimmt.

Anamnestische und Explorationsgespräche haben eher die Funktion eines Erstgesprächs, um einen umfassenden Eindruck vom Kind oder Jugendlichen, der aktuellen Situation und der Problemlage zu gewinnen. Sie sind im diagnostischen Prozess zur genaueren Eingrenzung der individualdiagnostischen Fragestellung verankert und können der Hypothesengenerierung dienen.

- Das Interview hingegen konzentriert sich nicht auf die gesamte Entwicklung und Lebenssituation des Kindes oder Jugendlichen. Es fokussiert »einen eng umschriebenen Verhaltens- oder Erlebensbereich« (Breitenbach 2020, S. 78), der Gegenstand der diagnostischen Fragestellungen ist. Das Interview ist deshalb vor allem zur Prüfung von Hypothesen geeignet.

Alle drei Gesprächsformen können als offene, halbstandardisierte oder standardisierte Formen durchgeführt werden, wobei sich für den diagnostischen Prozess das halbstandardisierte Vorgehen als empfehlenswert erwiesen hat. Diagnostiklehrkräfte können hier auf eine Struktur zugreifen, in der übergeordnete Themenbereiche, Leitfragen und ggf. auch konkrete Fragestellungen aus einem Fragenpool situationsangemessen ausgewählt werden.

Je nach Gesprächsanlass kommen die vorgestellten Gesprächsformen für Gespräche mit unterschiedlichen Personen(-gruppen) in Frage. Es kann zwischen Elterngespräch, dem Gespräch mit Kindern und Jugendlichen und dem Gespräch mit Lehrkräften und pädagogischen Fachkräften unterschieden werden (vgl. Heimlich et al. 2014, S. 25-28).

- Das Elterngespräch steht zumeist am Anfang eines förderdiagnostischen Prozesses. Für dieses Gespräch ist es wichtig, eine vertrauensvolle, kooperative Atmposphäre zu schaffen, da Eltern immer aktiv in den diagnostischen Prozess und die anschließende Förderung einbezogen werden sollten. Sie sind als Expertinnen und Experten für ihr Kind und dessen Lebenswelt zu sehen. Das diagnostische Elterngespräch ermöglicht es, wichtige Informationen zur Entwicklung und aktuellen Lebenssituation zu erhalten.

- Diagnostische Gespräche mit Kindern und Jugendlichen verfolgen das explizite Ziel, die subjektive Sichtweise zu Lern- und Schulsituation, zum Verhältnis zu Mitschülerinnen und Mitschülern, zu Lehrkräften, zur familiärer Situation und Schwierigkeiten kennenzulernen. Für ein adressatenangemessenes Gespräch mit Kindern und Jugendlichen können Visualisierungen, szenisches Spielmaterial und angepasste Fragetechniken unterstützend auf den Gesprächsfluss wirken (vgl. Melzer & Methner 2012, S. 68).

- Im diagnostischen Gespräch mit einer Lehrkraft und dem pädagogischen Fachpersonal können Informationen zur Kompetenzentwicklung sowie zum Sozial- und Lernverhalten gesammelt und Beobachtungsergebnisse eingeordnet werden. Das pädagogische Fachpersonal aus dem vorschulischen und schulischen Bereich kennt das Kind und den Jugendlichen und verfügt bereits »über diagnostisch auswertbares Material« (Heimlich et al. 2014, S. 27). Dazu gehören Erfahrungen mit dem Kind oder Jugendlichen im jeweiligen institutionellen Setting, Beobachtungen und Einschätzungen.

Informelle Prüfverfahren weisen keine Normierung auf, es ist also kein Vergleich zu einer Normstichprobe möglich. Dennoch beinhalten sie Vorgaben zur Durchführung und Auswertung des Verfahrens und geben Hilfen zur Interpretation der Testergebnisse (vgl. Kany & Schöler, 2009, S. 105). Es sind meist Sammlungen von Aufgaben, denen theoretische Zugänge, beispielsweise entwicklungstheoretische Ansätze, zugrunde liegen. Informelle Prüfverfahren sind in der Regel an einem Curriculum bzw. an den zu erwarteten schulischen Anforderungen orientiert und nicht, wie standardisierte und normierte Testverfahren, sozial- und entwicklungsnormorientiert. Sie ermöglichen es, Informationen über die Lernausgangslage zu erhalten (vgl. Breitenbach, 2014, S. 113). Sie werden vorrangig im schulischen Bereich im Rahmen der Lernprozessdiagnostik eingesetzt, um Lernfortschritte eines Kindes und Jugendlichen zu dokumentieren oder um frühzeitig festzustellen, ob und wo Lücken im Lernprozess entstanden sind oder entstehen können (vgl. ebd.).

Weiterhin können zu den informellen Prüfverfahren all diejenigen Materialien gezählt werden, welche von Lehrkräften selbst entwickelt und zusammengestellt werden. Diese Materialien eignen sich zur Beobachtung in spezifischen Anforderungssituationen bzw. zum Gewinnen eines ersten Eindrucks in einem Entwicklungsbereich. Zudem kann im Rahmen einer wiederholten Durchführung ein intraindividueller Vergleich angestellt werden, um Veränderungen zu erfassen. Eine große Schwierigkeit in der (meist unsystematischen) Interpretation von informellem Material liegt im Fehlen von theoretischen Bezügen. Insofern haben diese Materialien nur eine beschränkte Aussagekraft.

Formelle Verfahren

Ein standardisiertes Testverfahren ist ein wissenschaftliches Routineverfahren zur Untersuchung von Persönlichkeitsmerkmalen, um »eine möglichst quantitative Aussage über den relativen Grad der individuellen Merkmalsausprägung zu treffen« (Lienert et al. 1998, S. 1). Standardisierte Testverfahren fußen immer auf einer theoretischen Grundlage, beispielsweise Entwicklungs- oder Kompetenzmodellen. Es handelt sich um eine Messmethode, mit der ein oder mehrere Merkmale erfasst werden sollen, indem die standardisierte Durchführung des Verfahrens ein bestimmtes Verhalten bei dem Kind oder dem Jugendlichen hervorruft. Die Konstruktion, die Durchführung und die Auswertung des Tests sollte demnach im höchstmöglichen Maße die Gütekriterien Reliabilität, Objektivität und Validität erfüllen.

Standardisierte Testverfahren bestehen aus Material- und Durchführungsbestandteilen. Zu den Materialbestandteilen zählen:

- das Testmanual oder -handbuch, welches die relevanten Informationen zu theoretischen Grundlagen und der Testkonzeption enthält,

- Auswertungshilfen wie Schablonen oder Messgeräte; analoge/digital gestützte Auswertungen und Interpretationshilfen sowie

- Testmaterial, wie Testhefte, Gegenstände (Bilder, Ball etc.) oder (digitale) Unterlagen für die Durchführung und Auswertung des Testes (vgl. Bundschuh 2019, S. 79).

Durchführungsbestandteile sind

- die Testinstruktion, in der die testleitende Person Informationen zu den Bedingungen, der Durchführung und Auswertung erhält,

- die eigentliche Testdurchführung im Sinne bestimmter Aufgaben (Items), die vom Kind oder dem Jugendlichen gelöst werden sollen, oder Fragebögen, mit denen eine bestimmte Einschätzung zu einem Verhalten (vom Probanden selbst, Eltern, pädagogischen Fachkräften) vorgenommen wird, sowie

- die Testauswertung und die Interpretation, welche jedoch erst nach der Testdurchführung stattfindet (vgl. Bundschuh 2019, S. 80).

Der sonderpädagogischen Diagnostik steht eine Vielzahl standardisierter Methoden und Instrumente zur Verfügung, welche zur Überprüfung ganz unterschiedlicher Bereiche konzipiert sind. In Anlehnung an Quaiser-Pohl & Rindermann (2010) und Heimlich et al. (2014) lässt sich folgende Einordnung vornehmen:

- Schulleistungstests zur Überprüfung bestimmter Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler (Rechen-, Lese-, Rechtschreibtests) sowie Konzentrations- und Aufmerksamkeitstests als spezielle Funktionsprüfungstests,

- Entwicklungstests zur Feststellung des Entwicklungsstandes in speziellen Verhaltensbereichen (Intelligenztests/kognitive Entwicklungstests, Sprachentwicklungstests, motorische Entwicklungstests),

- Kompetenztests, auch Kompetenzinventar, um Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler in bestimmten Förderbereichen aufzuzeigen sowie

- Fragebögen zu Persönlichkeit und Verhalten der Schülerinnen und Schüler als Fremdeinschätzung (Lehrkräfte oder Eltern) und als Selbsteinschätzung.

Hinweise zum professionellen Umgang mit standardisierten Testverfahren

Seit den 1970er/80er Jahren geriet die vorwiegend testpsychologische Orientierung im förderdiagnostischen Prozess unter verstärkte Kritik: Mit einem Test wird der Status eines Kindes und eines Jugendlichen erhoben und mit einer Stichprobe, die einen Soll-Stand nach dem Kriterium Lebensalter oder Klassenstufe darstellt, verglichen. Nicht jede Schülerin und jeder Schüler wächst allerdings trotz vergleichbarem Entwicklungspotential unter gleichen Bedingungen auf. Auch wenn das Kriterium Lebensalter suggeriert, Verhalten sei in erster Linie vom Alter abhängig, ist es »in Wirklichkeit primär auf andere Variablen oder Variablenbündel« (Bundschuh 2019, S. 193) zurückzuführen. Ein weiteres Problem der Testkonstruktionen ist, dass sie zwar den Ist-Stand eines Lern- oder Entwicklungsbereiches darstellen, nicht aber der Frage nachgehen, worin die gezeigten Leistungen begründet liegen. Eine Identifizierung möglicher Fehlerquellen oder Einflussfaktoren ist mit einem Testeinsatz nicht möglich. Somit kann allein ein Testergebnis auch keine Hinweise auf eine passende individuelle Förderung geben. Besonders in der Kritik steht dabei der Einsatz von Intelligenztests. Mittels eines Intelligenztests kann der Intelligenzquotient als Testwert ermittelt werden, welcher allein keinen Ansatz für individuelle Fördermaßnahmen bietet. Intelligenztests können demzufolge nur den Ansatzpunkt der Diagnose darstellen und dürfen nicht isoliert interpretiert werden (vgl. Ledl 2003, S. 109). Es müssen immer Teilleistungen aus Subtests miteinbezogen werden.

Für das diagnostisch professionelle Handeln lassen sich daher klare Konsequenzen ableiten:

- Standardisierte Testverfahren können methodisch abgesicherte, testtheoretisch begründete und relativ verlässliche Aussagen zu wesentlichen Kompetenz- und Entwicklungsbereichen liefern. Dazu gehören auch kognitive Fähigkeiten. Eine Verabsolutierung, Übergeneralisierung oder stigmatisierende Interpretation von Testverfahren ist ein Risiko, das aber nicht im Verfahren selbst, sondern in dessen Nutzung liegt (vgl. Perleth 2003, S. 187).

- Der Einsatz dieser Verfahren ist immer auch in Abhängigkeit bereits vorliegender anamnestischer Testergebnisse (bspw. aktuelle Ergebnisse aus vorangegangenen Befunden/Berichten) abzuwägen.

- Standardisierte Verfahren sind als alleiniges diagnostisches Verfahren keinesfalls ausreichend. Sollten sich Diagnostikerinnen und Diagnostiker aufgrund der Fragestellungen für ein solches Verfahren entscheiden, sind weitere geeignete Verfahren zur genauen Erfassung des Lern- und Entwicklungsstandes des Kindes hinzuzuziehen (bspw. Verhaltensbeobachtungen, Fehleranalyse, diagnostische Gespräche).

Screeningverfahren sind entwicklungsdiagnostische Kurzverfahren, die einer ersten Grobeinschätzung des Entwicklungsstandes eines Kindes und eines Jugendlichen dienen (Quaiser-Pohl & Rindermann 2010, S. 70) und das Ziel verfolgen, die Lernenden eines Jahrgangs zu identifizieren, »die […] Gefahr laufen, Entwicklungsstörungen auszubilden« (Kany & Schöler 2009, S. 101). Screeningverfahren werden auch als »Siebverfahren« bezeichnet und liefern eine zweiwertige Antwort und keine differenzierte Einstufung (bspw. stark unter-, unter-, durchschnittlich, über-, stark überdurchschnittlich). Screenings werden häufig genutzt, um eine Prognose zum weiteren Entwicklungsverlauf zu treffen. Sie werden meist nicht erst in der Schule, sondern vor der Einschulung oder in der Schuleingangsphase angewendet, um herauszufinden, ob ein Kind besonderer Förderung bedarf. Sie sind zumeist standardisiert und normiert, sollten aber zeitlich nicht aufwendiger als 15 bis 30 Minuten sein (Quaiser-Pohl & Rindermann 2010, S. 71). Durchführung und Auswertung sind, wie bei standardisierten Testverfahren, genau vorgegeben. Dennoch wird ein Kind bzw. ein Jugendlicher aufgrund der erbrachten Leistungen nicht einer Position in einer Vergleichsgruppe zugeordnet. Die erbrachten Leistungen werden Werten zugeordnet, die auf ein bestehendes oder nicht bestehendes Risiko verweisen (Breitenbach 2020, S. 55).

Es gibt unterschiedliche Formen von Screenings. Im schulischen Bereich werden Screenings für die Feststellung von Entwicklungsrisiken, in den schulischen Lernbereichen, zum Verhalten und Kompetenzscreenings eingesetzt.